閾値走(Tペース走)という言葉を聞いて、

「きつそう」「上級者向けの練習では?」

そんな印象を持っていませんか?

閾値走(Tペース走)とは、乳酸が急激に溜まり始める一歩手前の強度で走るトレーニング

フルマラソンで「最後まで粘る力」を効率よく鍛えられる練習として、多くのランナーに取り入れられています

サブ4を目指して練習していると、ジョグだけでは物足りない

かといってインターバルは負荷が高すぎる——

そんな“伸び悩み”の壁にぶつかることがあります

くまぞう

くまぞう実際、私自身もそうでした

私は6年かけて、ようやくフルマラソンでサブ4(4時間切り)を達成することができました

その中でも、最も効果を実感した練習が「閾値走(Tペース走)」です

特別な才能があったわけでも、毎日追い込んだわけでもありません

ただ、「きつすぎず、でも確実に力が伸びる練習」を正しく積み重ねてきました

閾値走は、やり方を正しく理解すれば、

・持久力を効率よく高め

・レース後半の失速を防ぎ

・自分に合った“きつすぎない最適ペース”が分かり

・サブ4達成に直結する走力を作れる

非常にコスパの高いトレーニングです

この記事では、

私自身の実体験をベースに、

閾値走(Tペース走)の考え方・効果・ペース設定・初心者向けメニューまで、

できるだけ分かりやすく解説します

本記事では、特にこんな疑問にお答えします

- 閾値走(Tペース走)って何?どういった練習?

- 閾値走の効果的なやり方は?ペースや頻度はどう決める?

- 疲労や故障を防ぐための注意点は?

「サブ4を目指しているけど、次に何をすればいいかわからない」

そんな方にこそ、この記事を最後まで読んでいただければ、今日からの練習に自信が持てるようになるはずです

閾値走(Tペース走)とは?

閾値走(Tペース走)は、サブ4を目指す市民ランナーにとって「きつすぎず、でも確実に力が伸びる」非常に効率の良い練習です

ここでは、まず閾値走の基本的な考え方を整理し、その上で、なぜフルマラソン後半に効くのかを解説します

閾値走とは「乳酸が溜まり始める一歩手前」で走る練習

閾値走(いきちそう/しきいちそう)とは、「きついと感じるものの、最後まで維持できる」ペースで、一定時間走り続けるトレーニングです

きつさとしては「楽ではないが、ペースを落とさずに一定時間走り続けられる」レベル

呼吸は荒くなりますが、フォームを崩さずにコントロールできる強度が目安になります

この強度で走ることで、体は

「乳酸が出ても処理しながら走り続ける」

能力を高めていきます

※少し専門的な話になりますが、閾値走は最大酸素摂取量(VO₂max)の約85%前後に相当する強度が理想とされています

これは「60分間ギリギリ維持できるペース」とも言い換えられます。

有名なダニエルズ理論でも、この強度で20〜30分間の継続走を行うことが推奨されています

Tペース走・LT走との違いは?

閾値走は、LT走(乳酸閾値走) や Tペース走 と呼ばれることもあります

- LT走:生理学的な呼び方

- Tペース走:ダニエルズ理論に基づくトレーニング呼称

名称は異なりますが、狙っているトレーニング効果はほぼ同じです

いずれも、

「速すぎないが、確実に持久力を伸ばせる絶妙な強度」

で走ることを目的としています

なぜ閾値走がフルマラソンに効くのか

フルマラソンの後半は、スピードよりも“苦しいペースをどれだけ維持できるか” が問われます

実際、多くの市民ランナーが失速するのは、心肺ではなく乳酸が処理しきれなくなるポイントです

閾値走を継続して行うことで、

- レース後半でも余裕を保ちやすくなる

- ペースの感覚が身につき、オーバーペースを防げる

- 「苦しいけど続けられる」走りができるようになる

といった効果が期待できます

サブ4を目指すランナーにとって、

閾値走は最短距離で走力を底上げできる練習のひとつと言えるでしょう

閾値走で得られる効果

閾値走は、スピード練習のように瞬発力を高めるトレーニングではありません

一方で、ジョグだけでは得られない「レース後半を支える走力」を効率よく鍛えられるのが最大の特徴です

サブ4を目指す市民ランナーにとって、特に大きい効果は次の3つです

持久力・乳酸閾値の向上

閾値走の最大の効果は、乳酸が溜まり始めるポイント(乳酸閾値)を引き上げられることです

人はペースを上げていくと、ある強度を境に乳酸が急激に蓄積し、

「脚が重い」「呼吸が続かない」という状態になります

閾値走では、その一歩手前の強度で走り続けることで、

- 乳酸を処理しながら走る能力が高まる

- 同じペースでも楽に感じられるようになる

- 以前より速いペースを“余裕をもって”維持できる

といった変化が起こります

結果として、長い距離を一定のペースで走り続ける力=本質的な持久力が向上します

フルマラソン後半の失速防止効果

フルマラソンで多くの市民ランナーが失速する原因は、単純なスタミナ不足というよりも、後半で乳酸処理が追いつかなくなることです

序盤は余裕があっても、

- 30km以降にペースが落ちる

- 呼吸より先に脚が動かなくなる

こうした経験がある方は少なくないはずです

閾値走を継続すると、

- 「苦しい強度」に対する耐性が高まる

- 後半でもペースを維持できる感覚が身につく

- レースペースに余裕を感じやすくなる

といった効果が現れやすくなります

サブ4達成において重要なのは、速く走ることよりも、落とさずに走ること

閾値走は、この「後半の粘り」を直接的に鍛えてくれる練習です

心肺機能・ランニング効率の改善

閾値走は、心肺に対しても大きな刺激を与えます

ジョグよりも高い強度で一定時間走り続けるため、

- 心拍数が安定した状態で高い負荷に慣れる

- 酸素を取り込み、エネルギーとして使う効率が向上する

といった変化が起こります

また、閾値付近のペースで走ることで、

- 無駄な力みが減る

- フォームが安定しやすくなる

- 同じスピードでも消耗しにくくなる

など、ランニングエコノミー(走りの効率)の改善も期待できます。

これは、結果として

「以前より楽に、長く、速く走れる」

という感覚につながっていきます

閾値走は“派手さはないが、確実に効く”

閾値走は、インターバルのような分かりやすいスピード刺激はありません

しかし、

- 持久力

- レース後半の粘り

- 安定したペース感覚

といった、フルマラソンに本当に必要な要素をまとめて底上げできる練習です

サブ4を目指す市民ランナーにとって、閾値走は「回り道に見えて、実は一番近道」になるトレーニングと言えるでしょう

閾値走を毎週継続していくと、自然と設定ペースが上がっていきます(同じペースだと、しんどくなくなる)

そしてある時、

「以前より余裕を持って走っているのに、ペースが明らかに上がっている」

という変化に、きっと驚くはずです

閾値走(Tペース走)のペース設定と練習の組み立て方【サブ4向け】

閾値走は、「きついけれど維持できる」絶妙な強度で行うのが最大のポイントです

強すぎても弱すぎても効果が薄くなるため、自分に合ったペース設定が重要になります

ここでは、

- 感覚をベースにしたペースの決め方

- 理論的にペースを算出する方法

- 無理なく続けるための頻度

- 初心者向けの取り入れ方

を順に解説します

閾値走のペース設定の目安(まずは感覚を重視)

感覚的に決める場合(まずはここから)

閾値走のペースは、感覚的には「ややきつい」と感じる強度が目安です。

具体的には、次のような状態が一つの基準になります。

- 呼吸ははっきりと苦しい

- 会話はほぼできない

- ただし全力ではなく、フォームは維持できる

- 「20分前後なら何とか続けられそう」と感じる

このような感覚で走れるペースが、Tペース(閾値ペース) に該当します

特に初心者や、まだポイント練習に慣れていない方は、

数値よりもこの体感を優先して設定することが重要です

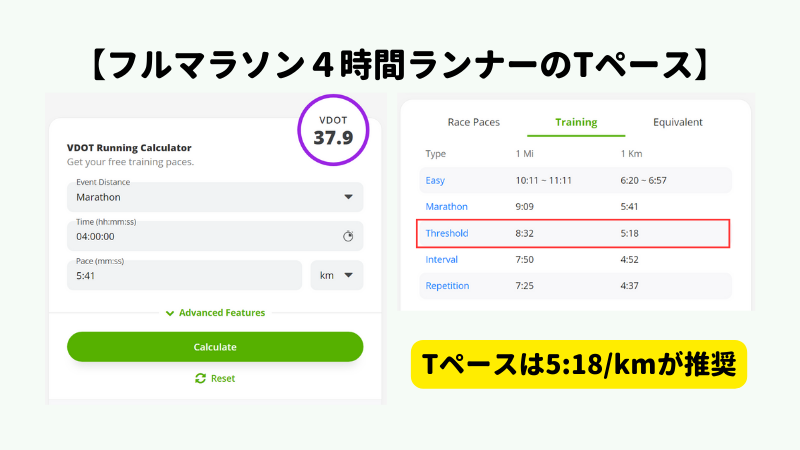

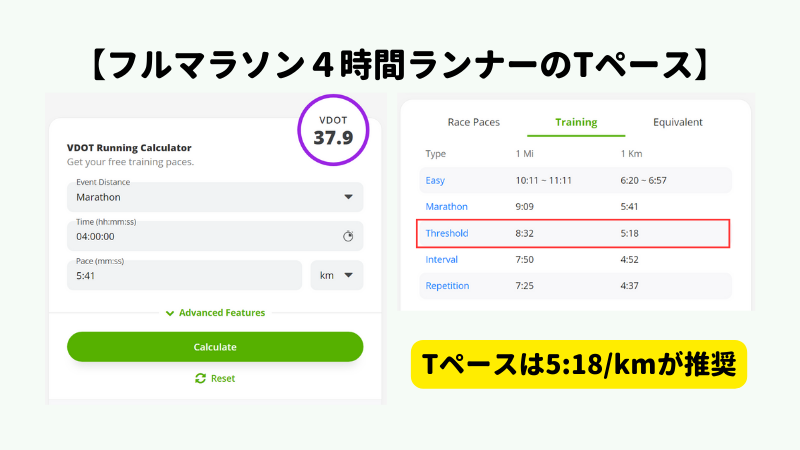

理論的に決めたい場合:VDOTを活用する

より正確にペースを設定したい方には、Jack Daniels式の「VDOT理論」を使う方法がオススメです

VDOTは、自己ベストタイムから各種トレーニングに適したペースを導き出す計算式で、Tペースも自動算出されます

こちらのVDOT Calculatorを用いて現在の自分の自己ベストからトレーニングの設定ペースを算出することができます

ご自身のレースタイムを入力し「Calculate」を押すと、Trainingの欄に各トレーニングの適正ペースが算出されます

今回の閾値走であれば、Thershold(これがTペース)の欄を確認してください

例えばフルマラソン4時間ちょうどのランナーであれば、Tペースは5:18/kmと算出されます

閾値走の距離・時間はどれくらいが適切?

一般的な市民ランナーであれば、

- 20分前後の継続走

- もしくは 分割して合計20〜30分

を目安にすれば十分です

閾値走は「長くやれば良い」練習ではありません

安定した強度で走り切ること に価値があります

閾値走の頻度はどれくらいが適切?

基本的には、週1回 で問題ありません

回数を増やすこと自体が悪いわけではありませんが、

このトレーニングは「追い込むこと」よりも

継続して積み重ねること に意味があります

- 疲労が強い週

- 他のポイント練習(インターバル・ロング走など)と重なる場合

こうしたときは、無理に行わず休む判断 も重要です

初心者でもできる閾値走の取り入れ方

ステップ①:まずは基礎体力を整える

閾値走は非常に効果の高いトレーニングですが、ランニング初心者がいきなり取り入れるのはおすすめできません

この練習は「ある程度の持久力と筋持久力」がないと、怪我やオーバートレーニングのリスクが高まります

まずは

・週3〜4回のジョグを安定して継続できる

・30分程度を無理なく走れる

といった基礎体力を整えることを優先しましょう

ステップ②:短時間から始めて、段階的に伸ばす

基礎体力がついてきたら、

いきなり20分連続で走る必要はありません

初心者の方には、

分割走(ショートテンポ)として取り入れる方法がおすすめです

例えば、

・閾値走ペースで10分 × 2本

・余裕があれば10分 × 3本

といった形で、間に軽いジョグ(リカバリー)を挟みながら行います

もし後半になるにつれてきつく感じる場合は、時間を少し短くする・本数を減らすなど、その日の体調に合わせて無理なく調整してOKです

閾値走(Tペース走)を続ける上でのポイントや注意点

閾値走(Tペース走)は、正しく行えば大きな効果が期待できる一方で、やり方を間違えると「ただきついだけの練習」になってしまいがちです

ここでは、無理なく・安全に・長く続けるための3つのポイントをお伝えします

① ペースは「心地よいきつさ」を意識

閾値走の効果を引き出すうえで、もっとも重要なのがペース設定です

オーバーペースになって「キツすぎる」「毎回限界まで追い込む」状態になってしまうと、

- フォームが崩れる

- 疲労が抜けにくくなる

- 継続が難しくなる

といったデメリットが大きくなり、逆効果になりやすくなります

目安となるのは、次のような感覚です

- 会話はできないが、呼吸は極端に乱れない

- 20〜30分間は「なんとか維持できそう」と感じる

- 走り終えても「もう1本いけそう」と思える余裕がある

この「少しきついけど、やり切れる」感覚こそが、閾値走における理想的な強度です

② 回復とセットで考えるのがコツ

閾値走はインターバルほどの強度ではありませんが、それでも身体にはしっかりと負荷がかかるトレーニングです

疲労が抜けきらない状態で繰り返してしまうと、故障やモチベーション低下の原因にもなります

無理なく続けるためには、回復とのバランスが重要です

- 閾値走は週1回が基本(多くても週2回まで)

- 実施前日は軽めのジョグにとどめる

- 翌日は休養、もしくは回復目的のジョグにする

- 体調が悪い日は、思い切ってスキップする判断も大切

「予定通りやること」よりも、コンディションを優先することが、結果的に継続につながります

③ 短期で結果を求めない

閾値走は、1回や2回で劇的な変化が出る練習ではありません

数週間〜数ヶ月かけて、じわじわ効いてくるタイプのトレーニングです

そのため、短期的な結果に一喜一憂しすぎないことが大切です

- 毎週同じ曜日に取り入れてルーティン化する

- 記録アプリ(Garmin, Strava等)で定点観測

- 気温やコンディションで無理に記録を追わない

「毎回ベストを出そう」とするよりも、同じ強度を安定してこなせているかを見る意識を持ちましょう

私は「閾値走は週に1回、水曜日」と決めて取り組んでいます。週1回でも十分に効果を感じています

まとめ|閾値走(Tペース走)はサブ4への近道になる

ここまで、閾値走(Tペース走)について、

「どんな練習なのか」「なぜ効くのか」「どう取り入れるのか」

を解説してきました

閾値走(Tペース走)は、「きつすぎず、でも確実に力が伸びる」サブ4を目指す市民ランナーにとって非常に相性の良いトレーニングです

正しいペースで継続すれば、

- レース後半の失速を防ぐ

- 速いペースを長く維持できる

- 疲れにくい走り方が身につく

といった、フルマラソン完走・記録更新に直結する効果が期待できます

一方で、追い込みすぎたり、回復を軽視したりすると、

「ただきついだけの練習」になってしまうのも事実です

大切なのは、

- 心地よいきつさを守る

- 回復とセットで考える

- 短期的な結果を求めすぎず、継続する

この3つを意識すること

焦らず、着実に積み重ねていけば、閾値走はあなたの走りを確実に変えてくれます

「次の一歩として、何をすればいいか分からない」

そんな方こそ、まずは週1回、

20分前後の閾値走を取り入れるところから始めてみてください

焦らず、着実に積み重ねていけば、閾値走はあなたの走りを確実に変えてくれるはずです

Q&A

- 閾値走とは具体的にどのようなトレーニング方法ですか?

-

閾値走(Tペース走)とは、

「ややきついが、一定時間は維持できるペース」で走り続けるトレーニングです目安としては、

- 会話はほぼできない

- 呼吸は苦しいが、全力ではない

- 20〜30分間はなんとか維持できそう

と感じる強度になります

このペースで走ることで、乳酸を処理しながら走り続ける能力が高まり、フルマラソン後半でもペースを落としにくい走力が養われます

- 閾値走をする際に気をつけるべきポイントは何ですか?

-

一番大切なのは、ペースを上げすぎないことです

設定したペースが厳しすぎると、

- 途中で失速する

- フォームが崩れる

- 疲労が抜けにくくなる

といった状態になり、かえって逆効果になります

練習を終えたときに、

「もう少しなら走れそう」「もう1本できそう」

と感じられる強度が、閾値走としては理想的です毎回限界まで追い込む必要はありません

安定した強度で続けることを意識しましょう - 初心者でも閾値走を取り入れることはできるのでしょうか?

-

初心者でも閾値走を取り入れることは可能ですが、いきなり高負荷で行うのはおすすめできません

まずは、

- 30分程度のジョグを無理なく続けられる

- 週3〜4回のランニング習慣がある

といった、ある程度の基礎体力を作ることが前提になります

そのうえで、

- 短時間から始める

- 分割走(10分×2本など)で取り入れる

といった工夫をすれば、初心者でも安全に、効果的に閾値走を活用できます

▼フルマラソンでサブ4を狙う詳しい説明は以下の記事をご覧ください▼

▼練習メニューについて興味がある方は以下のページをご覧ください▼

コメント